抢到满200减50的优惠券,

为了凑单买下根本不需要的东西;

辛苦备考的证书考试差几分通过,

比直接挂科更让人崩溃;

因为没及时回复消息,

错过一次面试机会而懊恼一整天。

……

你有过类似的经历?

你的情绪也曾因此而激流涌动吗?

这些看似平常的情绪波动背后,藏着一个掌控人类决策的“心理黑洞”——损失厌恶。诺贝尔经济学奖得主丹尼尔・卡尼曼的研究证实:人类对损失的恐惧,是对同等收益喜悦感的2-2.5倍!今天,就让我们一起揭开这个大脑“隐形指挥官”的真面目,破解它设下的决策迷局。

诺奖认证的“心理bug”:损失厌恶从何而来?

想象一下原始丛林中,一个原始人好不容易找到一颗果实,如果不小心弄丢,可能面临挨饿甚至死亡。为了生存,大脑进化出一种机制:对损失的感知格外敏锐,以此警示我们规避风险。这就是损失厌恶的起源——它本是人类求生的“护身符”,但在现代社会,这个“警报器”却时常“过度敏感”。

心理学家做过一个经典实验:给参与者两个选择,A选项是直接获得100元,B选项是抛硬币,正面朝上获得200元,反面朝上一无所获。从数学概率看,两个选项平均收益都是100元,但超80%的人选择了稳拿100元的A选项。这是因为比起“可能多赚100元”,人们更害怕“失去本可以直接到手的100元”。更有趣的是,当实验反过来,要求参与者必须损失一笔钱时,大部分人宁可冒险抛硬币赌一把,也不愿接受确定的损失——这就是损失厌恶的双面性:面对收益时求稳,面对损失时冒险。

校园生活“重灾区”:这些坑你踩过几个?

购物节的“满减陷阱”:为了省钱反而花更多

每年618、双11,电商平台的满减活动就像一场精心设计的心理战。你明明只想买一件150元的衣服,看到“满200减30”的规则,立刻开始疯狂凑单:加购袜子、发饰,甚至为了凑到更高档位再买一件外套。研究显示,消费者为了避免“错失优惠”,平均会多消费30%的金额。大脑只看到“损失掉的30元优惠”,却自动忽略了“多花的钱本可以存起来”。

考证路上的“沉没成本怪圈”

你花了3000元报了一门教师资格证培训班,学了两个月发现课程质量差、自己根本不适合当老师。但想到已经投入的时间和金钱,还是咬牙坚持学完,最后考试依然没通过。这就是沉没成本效应(损失厌恶的“帮凶”)——人们因为害怕承认“之前的付出都打了水漂”,宁愿继续投入资源,结果陷得更深。心理学研究指出,及时止损的人,幸福感比纠结者高42%。

社团活动的“鸡肋困境”

加入辩论社后,你发现每周三次高强度训练挤占了大量学习时间,而且团队氛围压抑。但因为已经参加了半学期的活动、认识了不少朋友,迟迟不敢退社。你的大脑在不断计算“退出=损失之前的努力和人脉”,却忽略了“继续留下会损失更多未来的可能性”。

考试分数的“1分之痛”

四六级考试差1分通过,比直接差20分更让人崩溃;专业课考了59分,比考30分更让人难以释怀。这是因为“近错失效应”在作祟——大脑会不断回放“要是作文多写一句话”“要是检查得再仔细些”,将“差一点就能成功”的遗憾无限放大。

大脑“失控”真相:神经科学的解释

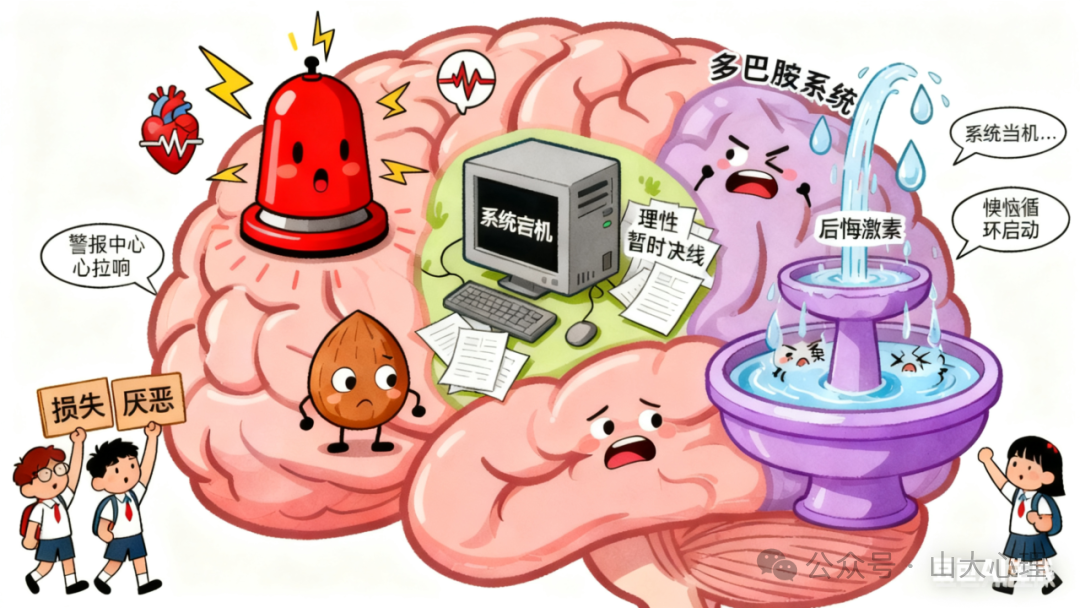

当损失厌恶被触发时,你的大脑会经历一场“生化风暴”:

杏仁核作为大脑的“警报中心”,瞬间拉响红色预警,分泌肾上腺素,让你心跳加速、手心冒汗,进入“战斗或逃跑”模式;

前额叶皮层这个负责理性决策的区域,却在强烈情绪冲击下“暂时宕机”,导致你做出冲动选择;

多巴胺系统疯狂分泌“后悔激素”,让你不断回想“要是当时……就好了”,陷入持续性懊恼。

破解指南:夺回决策主动权

1.启动“理性三问”防御机制

面对“限时优惠”“最后机会”等诱惑时,立刻问自己三个问题:

我真的需要它吗?如果没有优惠,这件商品还会出现在我的购物清单里吗?

不买会有什么后果?错过这次折扣,真的会影响我的生活质量吗?

它的机会成本是什么?多花的钱,本可以用来提升技能、旅游拓宽视野?

2.设置“止损红线”

消费止损:每月为“冲动消费”设定预算上限,比如不超过100元;

时间止损:参加活动1个月后仍无收获,果断退出;

情感止损:无效社交每带来3次负面情绪,减少接触频率。

与大脑和解,做决策的主人

损失厌恶是大脑的“出厂设置”,但这并不意味着我们只能被动接受。在大学这个充满选择的阶段,从购物决策到职业规划,学会识别这个心理陷阱,你就能避免90%的无效焦虑和错误投入。下次再遇到让你“又上头又后悔”的瞬间,不妨笑着对大脑说:“这次,该我说了算了!”毕竟,真正的成长,就是学会在理性与本能的博弈中,走出属于自己的最优解。