你是否曾注意到,生活中有些东西明明没有实际用途,却让人忍不住去解释它的存在?比如:

朋友送你一个精致的玻璃花瓶,你明明不爱养花,却忍不住往里面插几根假花:“不然空着多奇怪,别人会觉得我不喜欢这份礼物吧?”

桌上摆了个“一等奖”奖杯,此后每次干活到深夜,你都会盯着奖杯想:“要是下次成绩不好,别人会不会觉得这个奖杯名不符实?”明明奖杯只是过去的纪念,却成了此刻的心理负担。

买衣服时顺手搭售的丝巾,即便从来没戴过,也会一直留在衣柜里—— 因为它的存在本身就在暗示:“你总得找套衣服配它吧?”

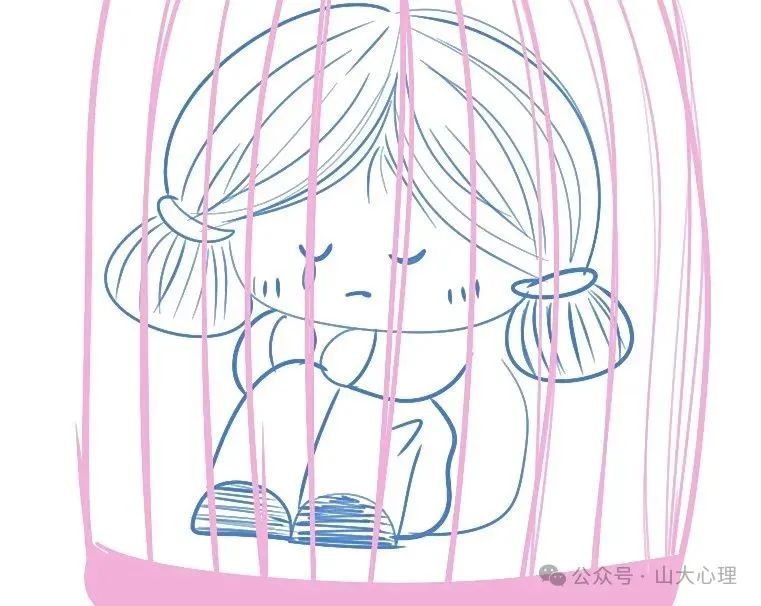

鸟笼效应是一种心理现象,指人们面对某个 “存在却看似不合理” 的事物时,会不自觉地为其寻找存在的理由或赋予意义,甚至因此改变行为,最终被这种思维惯性束缚。这种机制背后,是人类对“异常”的敏感。当一个空鸟笼出现在本不该出现的地方时,我们的大脑会自动启动“解释机制”,试图填补这个认知空白。这种机制本身是进化的产物——它帮助我们的祖先快速理解环境中的异常现象,从而做出正确的决策。但在现代社会,这种机制有时会让我们陷入一种“思维惯性”,甚至成为无形的“心理牢笼”。

想象一下,一个大学生走进了心理学实验室,看到桌上放着一把锤子。他可能会下意识地想:“这把锤子是用来做什么的?”即使实验员没有提到锤子的用途,他也会试图找到一个合理的解释,比如“锤子可能是用来敲击某些装置的”。这种现象本质上就是鸟笼效应的延伸:我们总是试图为眼前的事物赋予意义,即使这种意义并不存在。

对于大学生来说,鸟笼效应的影响可能更加深远。比如,当你选择了一个专业,家人和朋友可能会下意识地认为你未来一定会从事与这个专业相关的职业。即使你内心并不喜欢这个专业,甚至从未认真考虑过相关职业,这种外界的期待也会像“空鸟笼”一样,让你感到无形的压力。你可能会因为这种“社会期待”而放弃探索其他可能性,最终陷入一种“被定义”的人生轨迹。

鸟笼效应不仅影响个体,还会在群体中形成一种“社会规范”。当某种行为或事物被反复强调时,即使它本身并不合理,人们也会倾向于接受它为“理所当然”。比如,社交媒体上流行的“成功学鸡汤”常常让人觉得,只有赚到第一桶金、找到高薪工作才算成功。这种观念就像一个无形的鸟笼,限制了我们对成功的定义,也让人忽略了生活中的其他可能性。

想挣脱这些悄悄困住你的 “思维鸟笼” ,不妨试试这三个小秘诀。首先,学会识别那些“空鸟笼”——那些看似合理却并不真实的存在。当你感到被某种期待或规则束缚时,不妨停下来问问自己:这是我的选择,还是别人强加给我的?其次,培养一种“跳出框架”的思维方式。尝试从不同的角度看待问题,不要让惯性思维限制了你的想象力。最后,也是最重要的,学会倾听自己的内心。只有当你真正理解自己的需求和渴望时,才能摆脱那些无形的“心理牢笼”。

鸟笼效应就像生活里的假象,总让人误以为必须按部就班。但真正的自由是意识到,那些看似合理的框架,往往是别人挂的“空鸟笼”。别被虚幻的期待绑架,生活的意义从来不是活成别人眼中的样子,而是听从内心,打破那些无形的束缚,在属于自己的天空里自由翱翔。